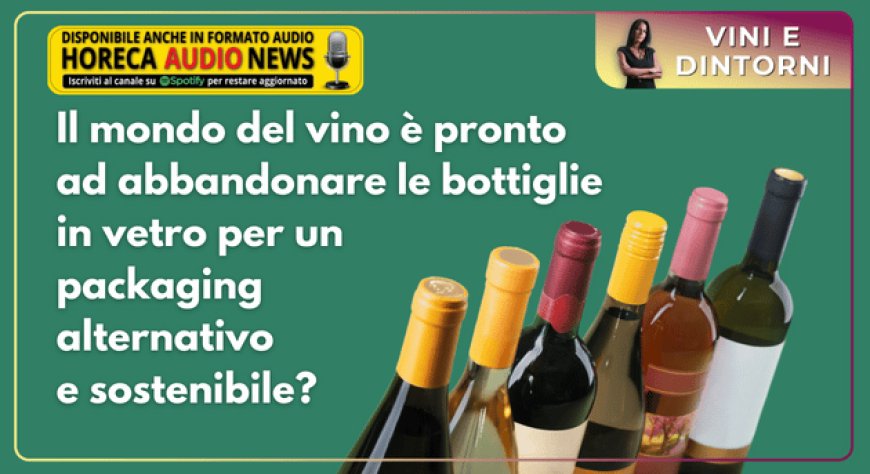

Il mondo del vino è pronto ad abbandonare le bottiglie in vetro per un packaging alternativo e sostenibile?

La battaglia per la sostenibilità ambientale richiede sacrifici e le aziende vitivinicole da tempo sono impegnate su questo fronte. Eppure ci sono scelte che più di altre vanno ad impattare con un approccio di un mondo fondamentalmente tradizionalista e poco incline al cambiamento. È il caso dell’uso di un packaging alternativo alle bottiglie in vetro che stenta a riscuotere consensi, specie nel nostro Paese. Ma una via, tra l’altro già battuta in un passato non tanto remoto, per ridimensionare l’impatto ambientale e far fronte alla scarsità della materia prima ci sarebbe, si tratta di creare i presupposti perché possa tornare in auge.

Il mondo del vino è impegnato in prima linea per dare il suo contributo alla grande battaglia della sostenibilità ambientale ma si trova spesso ad incappare in corti circuiti, alcuni dei quali correlabili al suo essere fondamentalmente tradizionalista. Uno dei nodi cruciali che sta affrontando negli ultimi anni, sia dal lato della produzione che del consumo, è quello della opportunità di ricorrere a materiali alternativi per il confezionamento. Ad essere al centro del dibattito è in particolare l’impiego del vetro, elemento che notoriamente incide in misura significativa sull’impronta carbonica di un vino. Non le pratiche in vigna o in cantina ma l’energia impiegata durante la produzione e il trasporto delle bottiglie, dall’industria al consumatore finale, rappresenterebbe infatti, secondo stime prudenziali, il 29% dell’impatto in termini di emissioni di CO2, mentre per alcuni studi potrebbe arrivare anche al 70%.

Il mondo del vino è impegnato in prima linea per dare il suo contributo alla grande battaglia della sostenibilità ambientale ma si trova spesso ad incappare in corti circuiti, alcuni dei quali correlabili al suo essere fondamentalmente tradizionalista. Uno dei nodi cruciali che sta affrontando negli ultimi anni, sia dal lato della produzione che del consumo, è quello della opportunità di ricorrere a materiali alternativi per il confezionamento. Ad essere al centro del dibattito è in particolare l’impiego del vetro, elemento che notoriamente incide in misura significativa sull’impronta carbonica di un vino. Non le pratiche in vigna o in cantina ma l’energia impiegata durante la produzione e il trasporto delle bottiglie, dall’industria al consumatore finale, rappresenterebbe infatti, secondo stime prudenziali, il 29% dell’impatto in termini di emissioni di CO2, mentre per alcuni studi potrebbe arrivare anche al 70%.  Questo è il motivo per il quale si sente sempre più spesso parlare di packaging alternativo, dalla classica lattina al bag in box, che avrebbe un’incidenza inferiore del 60-80%, ai contenitori in carta riciclata e ricoperti da una micro pellicola di plastica, anch’essa riciclabile, del peso di appena 83 grammi, alla plastica PET con cui si realizzano bottiglie più leggere e il cui profilo più sottile e piatto consentirebbe di inserirne il doppio in una cassa di vino standard, consentendo anche un trasporto più efficiente. Tutte soluzioni molto valide e fortemente compatibili con gli obiettivi dell’Agenda 2030, ma distanti da un mondo che probabilmente non è ancora pronto ad un taglio netto con il passato, una vera e propria rivoluzione che andrebbe ad incidere in maniera inevitabile sull’esperienza della degustazione oltre che su tante valutazioni di natura più tecnica riconducibili all’evoluzione stessa del vino. Una cosa è certa, la questione va affrontata, anche perché, oltre al tema dell’impatto ambientale, a tenere banco negli ultimi anni c’è anche quello della scarsità della materia prima, con conseguenti effetti sul relativo costo, cresciuto in alcuni frangenti in una misura compresa tra il 30 e il 50%. Le fluttuazioni sulla disponibilità del vetro legate anche al conflitto russo-ucraino che accomuna diversi paesi europei, dall’Italia, alla Francia e alla Spagna passando per la Germania, ha costretto molte aziende ad aumentare le proprie scorte di bottiglie proprio per non incorrere nel rischio di mancata consegna, condizione questa che ha inciso ulteriormente sui costi finali, intaccando la competitività. I maggiori problemi si sono riscontrati soprattutto con i formati speciali e fuori standard, il tutto a causa del fermo di due grandi vetrerie ucraine, e di una serie di piccole vetrerie a livello europeo che hanno dovuto rinunciare alla produzione per il caro bollette.

Questo è il motivo per il quale si sente sempre più spesso parlare di packaging alternativo, dalla classica lattina al bag in box, che avrebbe un’incidenza inferiore del 60-80%, ai contenitori in carta riciclata e ricoperti da una micro pellicola di plastica, anch’essa riciclabile, del peso di appena 83 grammi, alla plastica PET con cui si realizzano bottiglie più leggere e il cui profilo più sottile e piatto consentirebbe di inserirne il doppio in una cassa di vino standard, consentendo anche un trasporto più efficiente. Tutte soluzioni molto valide e fortemente compatibili con gli obiettivi dell’Agenda 2030, ma distanti da un mondo che probabilmente non è ancora pronto ad un taglio netto con il passato, una vera e propria rivoluzione che andrebbe ad incidere in maniera inevitabile sull’esperienza della degustazione oltre che su tante valutazioni di natura più tecnica riconducibili all’evoluzione stessa del vino. Una cosa è certa, la questione va affrontata, anche perché, oltre al tema dell’impatto ambientale, a tenere banco negli ultimi anni c’è anche quello della scarsità della materia prima, con conseguenti effetti sul relativo costo, cresciuto in alcuni frangenti in una misura compresa tra il 30 e il 50%. Le fluttuazioni sulla disponibilità del vetro legate anche al conflitto russo-ucraino che accomuna diversi paesi europei, dall’Italia, alla Francia e alla Spagna passando per la Germania, ha costretto molte aziende ad aumentare le proprie scorte di bottiglie proprio per non incorrere nel rischio di mancata consegna, condizione questa che ha inciso ulteriormente sui costi finali, intaccando la competitività. I maggiori problemi si sono riscontrati soprattutto con i formati speciali e fuori standard, il tutto a causa del fermo di due grandi vetrerie ucraine, e di una serie di piccole vetrerie a livello europeo che hanno dovuto rinunciare alla produzione per il caro bollette.  Eppure una soluzione per arginare entrambe le emergenze, quella ambientale e quella del mercato delle materie prime, ci sarebbe. Si tratterebbe di andare a recuperare una pratica in linea con i dettami dell’economia circolare, quella del vuoto a rendere, in passato radicata nelle abitudini, soprattutto nei periodi di crisi economica e di conflitti bellici, ma abbandonata nel momento in cui tecnologia, convenienza e abbondanza di prodotti lo hanno consentito. Di fatto in diversi paesi del mondo questo ritorno al riutilizzo delle bottiglie sta prendendo piede con decisione, è il caso del Nord Europa ma anche della Germania e soprattutto per prodotti come la birra, dove il riciclo tocca percentuali del 70%. I consumatori restituiscono i vuoti ai produttori per le ricariche o nei centri di distribuzione per riscattare una cauzione che si attesta intorno agli 8 centesimi per pezzo. In Italia si riutilizza meno del 10% ma qualcosa si sta muovendo. A far parlare sono stati soprattutto episodi isolati, come quello di Bottega, realtà da tempo impegnata sulla sostenibilità, che nel giugno scorso, per evitare il fermo delle attività, ha reintrodotto il vuoto a rendere per alcune delle proprie bottiglie, in particolare per i Prosecco Bar. Chiaramente è una strategia non pensata per vini di pregio destinati all’invecchiamento ma che può funzionare per altre categorie, specie se a fronte del riciclo si paventa un risparmio economico. Perché si inizino a vedere risultati anche nel nostro Paese è importante portare avanti iniziative mirate, stringere accordi e creare infrastrutture che consentano di mettere in piedi un’attività di recupero significativa e far passare il messaggio che se si vuole mantenere la tradizione ci si dovrà abituare a bere vino nuovo in vecchie bottiglie.

Eppure una soluzione per arginare entrambe le emergenze, quella ambientale e quella del mercato delle materie prime, ci sarebbe. Si tratterebbe di andare a recuperare una pratica in linea con i dettami dell’economia circolare, quella del vuoto a rendere, in passato radicata nelle abitudini, soprattutto nei periodi di crisi economica e di conflitti bellici, ma abbandonata nel momento in cui tecnologia, convenienza e abbondanza di prodotti lo hanno consentito. Di fatto in diversi paesi del mondo questo ritorno al riutilizzo delle bottiglie sta prendendo piede con decisione, è il caso del Nord Europa ma anche della Germania e soprattutto per prodotti come la birra, dove il riciclo tocca percentuali del 70%. I consumatori restituiscono i vuoti ai produttori per le ricariche o nei centri di distribuzione per riscattare una cauzione che si attesta intorno agli 8 centesimi per pezzo. In Italia si riutilizza meno del 10% ma qualcosa si sta muovendo. A far parlare sono stati soprattutto episodi isolati, come quello di Bottega, realtà da tempo impegnata sulla sostenibilità, che nel giugno scorso, per evitare il fermo delle attività, ha reintrodotto il vuoto a rendere per alcune delle proprie bottiglie, in particolare per i Prosecco Bar. Chiaramente è una strategia non pensata per vini di pregio destinati all’invecchiamento ma che può funzionare per altre categorie, specie se a fronte del riciclo si paventa un risparmio economico. Perché si inizino a vedere risultati anche nel nostro Paese è importante portare avanti iniziative mirate, stringere accordi e creare infrastrutture che consentano di mettere in piedi un’attività di recupero significativa e far passare il messaggio che se si vuole mantenere la tradizione ci si dovrà abituare a bere vino nuovo in vecchie bottiglie.